বুড়ো জীবনের যতো সমস্যা

Apr 26, 2025 | 1764

বলুন তো, গতবছর আপনার যে চাচাটির ক্যান্সার ধরা পড়েছিল, উনার বয়স কত? হয়ত পঞ্চাশের বেশী? যদি আপনার বয়সও পঞ্চাশের কোঠায় হয়, হয়ত আপনার ছোটবেলার বন্ধুটিও এখন হৃৎপিন্ডের কঠিন সমস্যায় জর্জরিত। ছেলেবেলার বান্ধবীদের নিয়ে আপনার মায়ের আজ আর ঝড়ের দিনে আম কুড়ানোর সুযোগ নেই। এর বদলে ঝড়ের বেগে রমনাপার্কে দৌড়ে তাদের রক্তের সুগার কমাতে হচ্ছে। কফি হাউজের তাদের সেই আড্ডাটা একসময় হারিয়ে যায় বয়সের সাথে; এখন দেখা হয় শুধু হাসপাতালের করিডোরে। গল্পের বই কিংবা মান্না দে’র গানের বদলে তখন তাদের কথা হয় হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিংবা ক্যান্সারের কাঠখোট্টা বিষয় নিয়ে।

আজকের বিশ্বে প্রতি চারজনে একজন মানুষের ক্যান্সারের ধরা পড়ে। এর অর্থ হলো, লোকাল বাসে আপনার আশেপাশে যে চারজন মানুষ বসে থাকে তাদের মাঝে একজনের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। আমাদের প্রায় সবার পরিবারেই তাই অন্তত একজন ক্যান্সার রোগী খুঁজে পাওয়া যায়।

একটু চিন্তা করলেই লক্ষ্য করবেন যে, আপনার আশেপাশের অসুস্থ মানুষদের বেশীর ভাগেরই বয়স পঞ্চাশের অধিক। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, বাতের ব্যাথা, হৃদরোগ, কিংবা মস্তিষ্কের রোগের প্রাদুর্ভাব পঞ্চাশতম জন্মদিনের পরই যেন হুরহুর করে বাড়তে থাকে। সুস্থ থাকার জন্য মানুষের তাই চেষ্টার কোন কমতি নেই।

রোগ প্রতিরোধ করার এই যজ্ঞ সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু হয়! মোটা সুঁই ফুটিয়ে আধাডজন টিকা নিয়ে, ফুটানো পানি আর ছাদের তাজা সবজি খেয়ে, চিনি ছাড়া রং চায়ে চুমুক দিয়ে কিংবা জিমে ঘণ্টা দুয়েক ব্যায়াম করেও শতভাগ সুস্থতার নিশ্চয়তা পাওয়া দুরূহ। বয়সের সাথে কিছু রোগবালাই যেন অনিবার্য। কান টানলে যেমন মাথার দেখা পাওয়া যায়, রোগও কী তাহলে বয়সের সাথে অবধারিত?

মানুষ নাকি চাঁদের পর এখন মঙ্গল গ্রহে বাসা বাঁধতে চায়। আচ্ছা, এতো এতো রকেট পাঠিয়ে লাভ কী যদি সত্তরের মধ্যে সবাই মরেই যাবে? সত্তর বছর কি খুব বেশী সময়? এই সময়ে পৃথিবী দেখেই কি শেষ করা যায়? অথচ চল্লিশে কোমর ব্যাথা, পঞ্চাশে বুকে ব্যাথা, ষাটে পেটে ব্যাথা, সত্তরে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের কারণে বাসার সকলের মাথাব্যাথা; এসব না থামিয়ে মঙ্গল গ্রহে বাসা খুঁজে কীসের মঙ্গল? এখন তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো— বয়স বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে এমন কী ঘটে, যার ফলে আমাদের দেহে নানা প্রকারের রোগ বাসা বাঁধে? বিজ্ঞানীরা বিগত চারদশক ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এখন পর্যন্ত তাদের গবেষণায় যে কারণগুলো ফুটে এসেছে তার একটা সারাংশ আমি এই অধ্যায়ে বর্ণণা করার চেষ্টা করেছি।

মিউটেশন

আমাদের দেহের উচ্চতা কত হবে, চুলের রঙ কালো নাকি বাদামী হবে, চোখের রঙ নীল হবে নাকি কাজলকালো, এ সব বৈশিষ্টের সূত্র সঞ্চিত থাকে ডিএনএ-র মাঝে। এই ডিএনএ বস্তুটি হলো রান্নার রেসিপি বইয়ের মতো। আপনি বিরিয়ানী রান্নার জন্য যেমন রেসিপি বই দেখে একের পর এক মাংস, আলু, চাল মিশিয়ে চুলোয় বসিয়ে নিদির্ষ্ট কায়দায় নাড়তে থাকেন, ঠিক একইভাবে আপনার শরীরের প্রতিটি কোষের ভেতর ডিএনএ নামক বইয়ের রেসিপি দেখে যাবতীয় সকল প্রোটিন তৈরি হয়। এই প্রোটিনগুলোই তাবৎ দুনিয়ার বেশীর ভাগ কাজ সম্পাদন করে। যেমন- কেরাটিন নামক প্রোটিন আমাদের চুল তৈরি করে; সেই চুলের মায়ায় আটকে অক্সিটোসিন নামক প্রোটিনের কারসাজিতে আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার উপদ্রব ঘটে। অ্যাক্টিন, মায়োসিন নামক প্রোটিনের বদৌলতে আমরা পেশীর ওপর ভর করে পায়ে হেঁটে করে প্রিয়জনের সাথে বিরিয়ানী খেতে যাই। বিরিয়ানীর মাংসে থাকে কয়েক’শ প্রোটিন; যা খাবার পর আমরা পেপসিন নামক প্রোটিনের বদৌলতে তা হজম করি। মোটকথা, এই জগতের সকল কাজের পেছনে রয়েছে কোন-না-কোন প্রোটিনের হাত। আর সব প্রোটিন তৈরির রেসিপিই লেখা রয়েছে ডিএনএর-র মাঝে।

এখন ধরুন, আপনার বিরিয়ানী রান্নার রেসিপিটা আপনার বন্ধু হাসান হাতে লিখে কপি করতে নিয়ে গেল। সমস্যা হলো, হাসান বেচারা একটু ভুলো মনো স্বভাবের। হাতে লেখার সময় সে একটা লাইন মনের অজান্তে পরিবর্তন করে ফেললো- আলু সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভাজার বদলে সে তেলে ভাজার কথা লিখলো। এতে কিন্তু বিরিয়ানীর খুব একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে না। বিরিয়ানীটা শুধু একটু বেমজা হবে।

এর কয়েকদিন পর হাসানের কাছ থেকে বাঁধন রেসিপিটা ধার নিলো। সে হাতে লেখার সময় আবার একটা লাইন পরিবর্তন করে বসলো- ‘পেয়াঁজর বদলে আলু কুঁচি করে বেরেস্তা বানাতে হবে।’ এখন আপনি হয়তো একটু নড়েচড়ে বসছেন। বিরিয়ানীর উপর পেঁয়াজের বদলে আলুভাজি দিলে তো সমস্যা! ধরুন বাধঁনের কাছ থেকে নাদভী সেই রেসিপি কপি করার সময় আরেকটু ভুল করলো। নাদভীর কাছ থেকে তমা, তমার কাছ থেকে তাসমিয়া, তাসমিয়ার কাছ থেকে আরিফ, আরিফের কাছ থেকে সাব্বির—সবাই নিজ নিজ বিরিয়ানীর রেসিপি কপি করার সময় আগের জনের রেসিপিতে এক লাইন করে ভুল সংযোজন করলো। এইভাবে কয়েক’শ বার কপি হবার পর আপনার হাজি বিরিয়ানীর রেসিপি হয়তো অখাদ্য কোন এক বস্তুতে পরিণত হবে! লক্ষ্য করুন, রেসিপির বইতে ভুলের সংযোজন হয়েছে ধীরে ধীরে। কিন্তু এই ভুলের ফলাফল চোখে ধরা পড়েছে বহুদিন পর।

আমাদের শরীরের ভেতরেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে। একটা কোষ যখন বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ সৃষ্টি করে তখন সেই কোষের ডিএনএ-র হুবহু দুটো কপি সৃষ্টি হয়। এই কপি করার কাজটি করে থাকে ডিএনএ পলিমারেজ নামক আরেকটি প্রোটিন (বলেছিলাম না, সব কাজই করে প্রোটিন)। এই পলিমারেজ প্রোটিনটি ডিএনএ-র প্রতিলিপি তৈরি করার সময় প্রতি দশলাখ অক্ষরে একবার করে ভুল করে। কিংবা এভাবেও বলা যায়, একটি রেসিপি বইয়ের প্রতি এক’শ পাতা কপি করার সময় সে মাত্র একবার ভুল করে। এই ছোট্ট ভুলের কারণে দেহের ভেতরে প্রোটিন তৈরিতে প্রাথমিক পর্যায়ে খুব একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু, আপনার জীবদ্দশায় এই কোষটি বিভাজিত হবে অনেকবার। প্রতি বিভাজনে সে একটু একটু করে ভুল তথ্য ডিএনএ-র মাঝে সংযোজন করবে। যুবক বয়সে এর কোন প্রভাব দেখা না গেলেও বয়স বেড়ে যখন হাফ-সেঞ্চুরি হবে, সেদিন দেখা যাবে ডিএনএ-র ভুলগুলা জমা হয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রোটিনের রেসিপিতে এক্কেবারে গুবলেট পাকিয়ে ফেলেছে। সেই দিন আপনার কোষের ভেতরে শুরু হবে নানারকম সমস্যা; দেহের ভেতরে দেখা দিবে রোগ। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কোষের ডিএনএ-র মাঝে সঞ্চিত প্রোটিন তৈরির রেসিপিতে ক্রমান্বয়ে ভুল সংযোজন হতে হতে যখন আর ঠিকমতো প্রোটিনটি কাজ করতে পারে না, তখন নানা প্রকার রোগের সূচনা ঘটে। কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ-র মাঝে সংযোজিত এরূপ যেকোন ভুলকেই বিজ্ঞানের গালভরা ভাষায় বলা হয় ‘মিউটেশন’।

আপনি ইতোমধ্যেই বুঝে গেছেন, একটা বাচ্চার জন্মের পর পর তার কোষের মাঝে মিউটশনের সংখ্যা থাকে নগণ্য। বয়স যত বাড়ে, মিউটেশনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেহেতু বেশির ভাগ রোগের মূল কারণ এই মিউটেশন, সেহেতু বুড়ো বয়সে রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। কারণ, বুড়ো বয়সে আমাদের ডিএনএ-তে জমা হওয়া মিউটেশনের সংখ্যা অনেক বেশী!

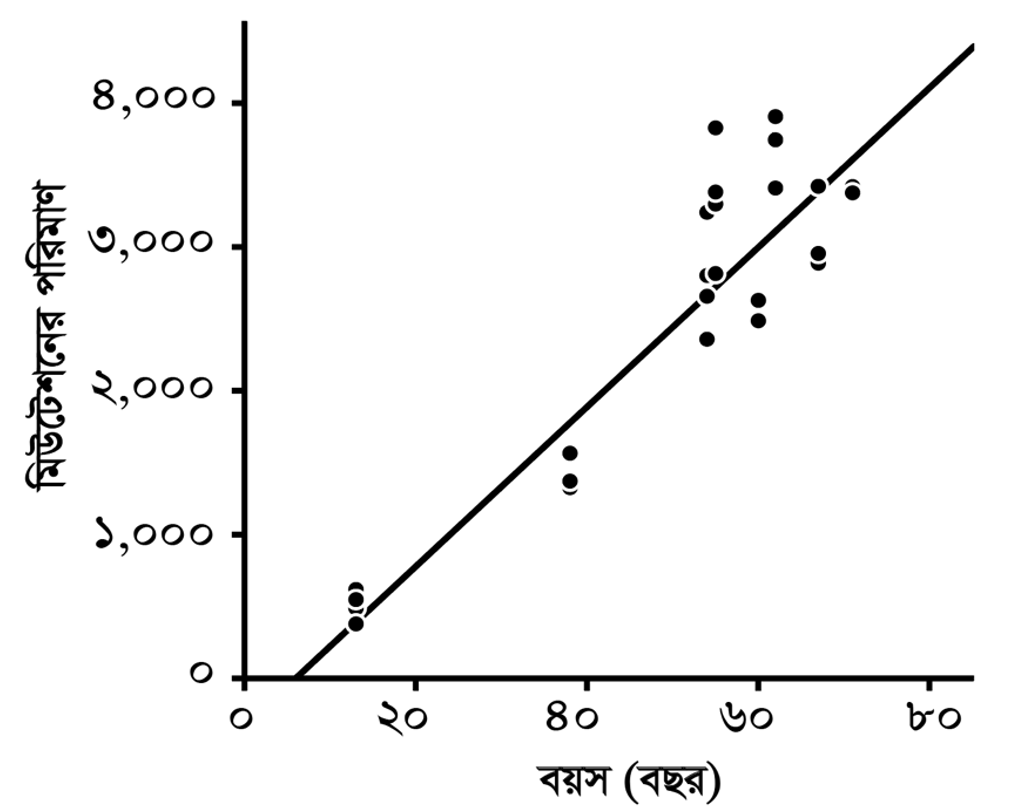

বয়স যতো বাড়ে, আমাদের দেহের আয়তনবৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য তত বেশী কোষ বিভাজিত হয়। প্রতিবার কোষ বিভাজনে একবার ডিএনএ কপি করা হয়। আর প্রতিবার ডিএনএ কপি করতে গেলে মিউটেশন সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। নিচের গ্রাফটিতে দেখা যাচ্ছে, মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে তার কোষে বিদ্যমান মিউটেশনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রতি বছর মানবকোষে প্রায় ৪৫টি নতুন মিউটেশন অর্থাৎ ডিএনএ-তে ভুল তথ্য যুক্ত হয়।

উৎস: Cagan et al. Somatic mutation rates scale with lifespan across mammals. Nature 604, 517–524 (2022). CC-BY 4.0 লাইসেন্সের আওতায় ছবিটিকে এখানে সংযুক্ত করা হলো।

পলিমারেজের ভুলই যে মিউটেশনের একমাত্র কারণ, তা কিন্তু নয়। বিরিয়ানি একেবারে সঠিক রেসিপিতে রান্না করার পরেও অধিক তাপে পুড়ে যেতে পারে, বা কম তাপে মাংস সিদ্ধ না হওয়ায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একইভাবে ডিএনএ পলিমারেজের ভুলের পাশাপাশি বাহ্যিক কিছু কারণ যেমন- আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, নিউক্লিয়ার বিষ্ফোরণ, ভারী ধাতু, খাবারে রাসায়নিক বিষক্রিয়া, এমনকি চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ওষুধের বিরল পার্শপ্রতিক্রিয়াতেও মিউটেশন ঘটতে পারে।

টেলোমিয়ার ক্ষয়

‘টেলোমিয়ার’ কী সেটা বোঝার জন্য আমাদের রেসিপি বইয়ের উপমায় আবার ফেরত যাওয়া যাক। ধরুন, আপনার রেসিপি বইতে মোট ১০০টি পৃষ্ঠা রয়েছে। এখন আপনি দেখলেন, আপনার বন্ধু হাসান যখন হাতে লিখে এই বইটি কপি করতে যায় তখন আলসেমি করে প্রতিবার শেষ পৃষ্ঠাটি বাদ দিয়ে দেয়। আপনি তখন চালাকি করে বইয়ের শেষে দশটা সাদা পৃষ্ঠা লাগিয়ে দিলেন। এখন ফাঁকিবাজ হাসান যখন শেষ পৃষ্ঠাটি বাদ দিবে তখন কিন্তু বইতে থাকা রেসিপির কোন পরিবর্তন হবে না। আমাদের কোষের ভেতরেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে। পলিমারেজ প্রোটিনটা আমার বন্ধু হাসানের মতই ডিএনএ কপি করার সময় প্রতিবার শেষের কিছু অংশ বাদ দেয়। পলিমারেজের এই আলসেমি থেকে রেহাই পেতে আমাদের ডিএনএ-র শেষ দিকে বেশ কয়েক দিস্তা সাদা কাগজ লাগানো থাকে, অর্থাৎ ডিএনএ-র শেষ দিকে কোন প্রোটিন তৈরির রেসিপি লেখা থাকে না। ডিএনএ-র লেজের ডগায় (tail) অবস্থিত এই দুধভাত অংশের নামই টেলোমিয়ার (telomere)। এর কাজ হলো পলিমারেজ সাহেবের আলসেমি থেকে আমাদের প্রোটিন তৈরির রেসিপিগুলোকে রক্ষা করা। ডিএনএ কে যদি আমরা প্রোটিন তৈরির একটি রেসিপি বই ধরি, তবে তাতে লেখা এক একটি খাবারের রেসিপিকে বলা হয় ‘জিন’। টেলোমিয়ারের কাজ হলো কোষ বিভাজনের সময় এই জিনগুলোকে ক্ষয় হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

এখন ভয়ের কথা হলো, টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য আবার সীমিত। প্রতি কোষবিভাজনে এই সাদা পৃষ্ঠার টেলোমিয়ার একটু একটু করে খরচ হয়ে বয়স বৃদ্ধির সাথে ছোট হয়ে আসে, এমনকি একসময় ফুরিয়ে যায়। তখনই তৈরি হয় সমস্যা। শেষের পৃষ্ঠাগুলো বাদ দিতে অভ্যস্ত পলিমারেজ তখন ডিএনএ বইয়ের শেষ দিকে অবস্থিত কোন এক গুরুত্বপূর্ণ প্র্রোটিন তৈরির রেসিপি (জিন)-কে চিরতরে মুছে ফেলে। এর ফলশ্রুতিতে কোষের নিয়মমাফিক কাজে সাংঘাতিক ব্যাঘাত ঘটে এবং সূচনা হয় রোগের। তাই, এক কথায় বলতে গেলে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে টেলোমিয়ারের ক্ষয়ের কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়।

গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, একজন মানুষের কোষপ্রতি পঞ্চাশ বিভাজনের পর সাধারণত তার টেলোমিয়ার পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। এরপর গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন তৈরির রেসিপি হারিয়ে ফেলায় কোষ আর বিভাজিত হতে পারে না। বিজ্ঞানী হেইফ্লিক এটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বলে এই বন্ধ্যাত্বকে কোষ বিভাজনের ‘হেইফ্লিক লিমিট’ বলা হয়ে থাকে।

স্টেমসেলের সক্ষমতা হ্রাস

এতক্ষণ পড়ে বোঝা গেল, বহুদিন ধরে বিভাজিত হতে থাকা কোষগুলোর রেসিপি বইতে (ডিএনএ) বেশ কিছু ভজঘট (মিউটেশন) লেগে যায়। পুরানো গাড়ির পার্টস যেমন বদলে ফেলা যায়, হেলে পড়া প্রাচীরের ইট ফেলে দিয়ে যেভাবে নতুন করে ইট বসানো যায়, ঠিক সেভাবে যদি বৃদ্ধ কোষগুলাকে বদলে ফেলা যেত, তাহলে বোধহয় শরীরের ভেতরের সেই ভুলভাল রেসিপিযুক্ত পুরাতন ডিএনএ থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। তখন আর মিউটেশনের তাড়নায় বার্ধক্যজনিত রোগগুলোর সূচনা হতো না। আনন্দের সংবাদ হচ্ছে, পুরাতন কোষ বদলে ফেলার একটা প্রক্রিয়া শরীরে আলবৎ বিদ্যমান। বিশেষত দেহের যেসব অংশে রেসিপিতে ভজঘট বেশী বাধে (যেমন পাকস্থলির এসিড পূর্ণ পরিবেশে),সেখানে আসলেই পুরাতন কোষ পটল তুলে সঠিক রেসিপিতে অটল থাকে। এখন তবে প্রশ্ন হলো, পুরাতন ভুলেভরা কোষ যদি প্রতিনিয়ত মারাই যায়, তাহলে সে স্থানে নতুন কোষ আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো স্টেমসেল বা শস্যকোষ। স্টেমকোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ যেমন তৈরি করতে পারে, তেমনি তৈরি করতে পারে আরও নতুন স্টেমসেল।

প্রকৃতিগতভাবে আমাদের দেহে কেবল যতসামান্য স্টেমসেল বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের পরিপাকতন্ত্রের কথা বলা যেতে পারে। বৃহদান্ত্রে (খাদ্যনালীর শেষ অংশ যা কিনা খাদ্য থেকে কিছু পুষ্টি শুষে নিয়ে নিষ্কাশনের জন্য বর্জ্য তৈরি করে) মাত্র ৪% কোষ স্টেমসেল হিসেবে কাজ করতে পারে। এই স্টেমসেলগুলো প্রতি সপ্তাহে একবার বিভাজিত হয়ে বৃহদান্ত্রের বাকি সকল কোষ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মাত্র ৪% স্টেমসেলের বদৌলতে প্রতি সপ্তাহে আপনার বৃহদান্ত্রের সবগুলো পুরানো কোষ বদলে নতুন কোষ হাজির হয়। এভাবে বিভাজনের মাধ্যমে একটি অঙ্গের বাকি সকল কোষ জন্ম দেওয়া স্টেমসেলের অন্যতম কাজ। স্টেমসেলের এই প্রভাব আমরা কিন্তু বাস্তব জীবনেও লক্ষ্য করেছি। বিরিয়ানির আলু কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলা হাসানের ক্ষত সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া হাত-পায়ের হাড় কয়েক মাসের মধ্যেই জোড়া লেগে যায়। এর পেছনে কাজ করছে আসলে স্টেমসেলের ‘সঞ্জীবনী শক্তি’। এই চমৎকার প্রক্রিয়ার কথা শুনে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেই পারি,দেহের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্টেমসেল নতুন কোষ তৈরি করে দিবে। একটু ভেবে দেখুন, বুড়ো বয়সে পা পিছলে ভেঙ্গে যাওয়া কোমরের হাড় জোড়া লাগতে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়; কিন্তু কেন?

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, একটি স্টেমসেল বিভাজিত হয়ে নতুন স্টেমসেল তৈরির প্রক্রিয়াটি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বাধাগ্রস্থ হয়। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর অনেক অঙ্গে (যেমন পরিপাকতন্ত্র) স্টেমসেলের সংখ্যা কমতে শুরু করে। নিজেদের সংখ্যাহ্রাসের পাশাপাশি প্রতিটি স্টেমসেল থেকে অন্য কোষ তৈরির ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ফলে প্রবীণকালে স্টেমসেলের অভাবে আমাদের দেহ ক্ষয়পূরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

স্টেমসেলের আরেক মুসিবত হলো ক্যান্সার তৈরী করে ফেলা। স্টেমসেলকে দেহের ভেতর অনেকবার বিভাজিত হতে হয় এবং সে বিভাজনের সময় ডিএনএ নামক রেসিপি বইতে গড়বড় পাকিয়ে রোগব্যাধির সূচনা হয়। কাজেই স্টেমসেলের বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ কী? কে-ই বা করবে এই নিয়ন্ত্রণের কাজ? মূলত দুই ধরণের প্রোটিন এই কাজটি করে। এই কাঠখোট্টা ব্যাপারটাকে আমরা একটা উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

আমরা গাড়ি চালানোর সময় মূলত দুটি কন্ট্রোল ব্যবহার করি--একটি হলো অ্যাকসেলারেটর, অন্যটি ব্রেক। অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিলে গাড়ি সুড় সুড় করে সামনে দৌড়াতে শুরু করে। অন্যদিকে ব্রেক চেপে ধরলে গাড়িটি থেমে যায়। আমাদের শরীরে স্টেমসেলের বিভাজনও কিছু অ্যাকসেলারেটর প্রোটিন এবং ব্রেক প্রোটিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন শরীরে নতুন কোষের দরকার হয়, তখন অ্যাকসেলারেটর প্রোটিনগুলো স্টেমসেলকে বিভাজিত হতে উৎসাহিত করে। অন্য সময়ে ব্রেক প্রোটিনগুলো তাদের বিভাজনকে দমিয়ে রাখে।

যেভাবে বয়স বৃদ্ধির সাথে অগণিত কোষ বিভাজনের ফলে ডিএনএ-র রেসিপি বিরিয়ানির রেসিপির মত পাল্টে যায়,সেভাবে ব্রেক আর অ্যাকসেলারেটর প্রোটিনের রেসিপিও পরিবর্তিত হতে পারে। তারা তখন নিজেদের কাজের সীমা ভুলে গিয়ে অ্যাকসেলারেটর প্রোটিনগুলো স্টেমসেলকে অহেতুক কোষ বিভাজনের উৎসাহ দেয়, অন্যদিকে ব্রেক প্রোটিনগুলো স্টেমসেলের বিভাজনে প্রয়োজনীয় বাধা প্রয়োগ বন্ধ করে দেয়। গাড়িতে যেমন এক্সেলারেটর অতিমাত্রায় কাজ করলে, এবং ব্রেক কাজ না করলে আমরা সেটাকে ব্রেক ফেইল বলি, স্টেমসেলের এই ‘ব্রেক ফেইল’ অবস্থাই ক্যান্সার উৎপত্তির অন্যতম কারণ।

উপরের তিনটি বিষয় ছাড়াও বয়স বৃদ্ধির সাথে আমাদের দেহে আরো কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কখনো কখনো ডিএনএ-তে অবস্থিত জিনগুলো দলা পাকিয়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা রেসিপি বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা আঠা দিয়ে একে ওপরের সাথে আটকে যাওয়ার মত, যা পড়ে রেসিপি উদ্ধার করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে ডিএনএ-তে প্রোটিন তৈরির রেসিপি (জিন) থাকা সত্ত্বেও উপকারী প্রোটিনটি তৈরি হতে পারবে না। এই ব্যাপারটাকে আধুনিকযুগে ‘এপিজেনেটিক্স’ বলা হয়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে রেসিপি বইয়ের এপিজেনেটিক্সে পরিবর্তন আসে। ভালো জিনগুলো তখন দলা পাকিয়ে আটকে যায়। এদিকে ক্ষতিকারক কিছু জিনের জট খুলে গিয়ে তা হতে অপকারী প্রোটিন তৈরি হয়। এর ফলশ্রুতিতে সূচনা ঘটে নানা রকম রোগের।

এ অধ্যায়ে আমরা বয়স বৃদ্ধির কারণে আমাদের দেহের মাঝে সৃষ্ট সমস্যাগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করলাম। মজার ব্যাপার হলো, জীবজগতের কিছু প্রাণী বুড়ো বয়সের এই সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পেয়েছে। আগামী অধ্যায়ে আমরা এরকম কয়েকটি জীবের সন্ধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো।

———————————————————————————

সূচিপত্র:

- পূর্বকথা

- আমাদের আয়ুষ্কালের ইতিহাস

- বুড়ো জীবনের যতো সমস্যা

- প্রকৃতির মাঝে অমরত্বের সন্ধান

- মরুভূমির অমর প্রাণী

- ঐরাবতের বিবর্তনে বাজিমাত

- দু’শো বছরের তারুণ্য

- ধীর গতির সেঞ্চুরিয়ান

- নর্দমার ফিনিক্স

- শেষকথা

———————————————————————————

ই-বইটি পড়ে ভালো লেগে থাকলে লেখক ও প্রকাশকের কথা চিন্তা করে অনুগ্রহপূর্বক বইটির কপি সংগ্রহ করুন এই লিংক থেকে: রকমারি.কম