আমাদের আয়ুষ্কালের ইতিহাস

Apr 26, 2025 | 1991

English translation [generated by ChatGPT] has been integrated into this blog.

বইয়ের শুরুতেই আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। বলুন তো, মানুষ কতদিন বাঁচে? হয়তো বলবেন সত্তর বছর। কিন্তু, একটু পরেই আপনি গ্রামের কোন এক আত্মীয়ের কথা চিন্তা করবেন যে কিনা নব্বই বছর বয়সে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খবরের কাগজে হয়তো আপনি পড়েছেন ফরাসি নারী জেন ক্যালম’র কথা যিনি বেঁচে ছিলেন ১২২ বছর (মৃত্যু ১৯৯৭)। মাত্র ক’দিন আগেই, ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিযাবেথ ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন যে, মানুষের আয়ুষ্কালের হিসাবটা বেশ জটিল। আমরা যদি পরিসংখ্যান ঘাঁটাতে যাই তাহলে দেখতে পাবো ২০২০ সালে জন্ম নেয়া একটি শিশুর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৩ বছর।

Let me begin this book with a question: How long do humans live?

You might say seventy years. But then you may recall a relative from your village who is still active at ninety. You might have read in the newspaper about the French woman Jeanne Calment, who lived to be 122 (she died in 1997). Just recently, in 2022, Queen Elizabeth II of England passed away at the age of 96. So, as you can see, estimating human lifespan is not straightforward. If we look at statistics, we’ll find that a child born in 2020 had an average life expectancy of about 73 years.

তার মানে কি এই যে, সবাই ৭৩ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৭৩ বছরের পর সব মানুষ মরে যায়?

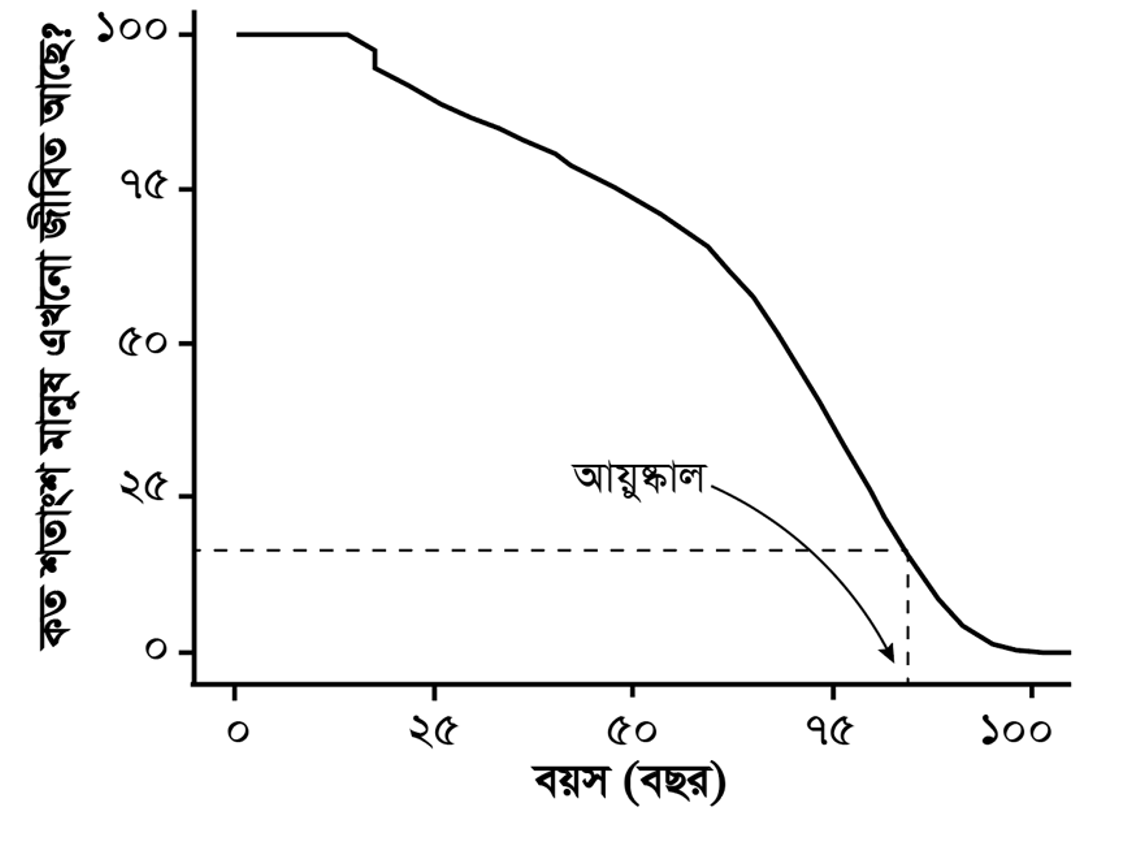

ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয়। এই ৭৩ বছর হলো পৃথিবীতে জন্ম নেয়া সকল মানুষ গড়ে কত বছর বাঁচে তার একটা কাঠখোট্টা হিসাব। কিন্তু অবশ্যই এর মাঝে বেশ কিছু মানুষ শৈশবকালে কলেরা, ধনুষ্টংকার, কিংবা যক্ষার মতো রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাই জন্ম নেয়া সব শিশুই কিন্তু যৌবনকালে পদার্পন করতে পারে না। পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা মানুষদের মাঝে কেউ কেউ যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা সড়ক দূর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। যারা পৃথিবীর নির্মমতাকে এড়িয়ে পঞ্চাশতম জন্মদিনের কেক কাটবেন তাদের হৃৎপিন্ডের ধমনীতে হয়তো সেই কেকের ছোট একটি অংশ জমা হয়ে হার্ট অ্যাটাকের সূত্রপাত ঘটায়। ষাট বছরে অবসরে গিয়ে এরপর আমাদের মধ্যে অনেকে হাসপাতালে ছুটেন ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কিংবা স্নায়ুজনিত সমস্যা নিয়ে। আমাদের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশটা মারা যান সত্তরের কোঠায়। এরপরও যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি বেঁচে থাকেন তাদের স্মৃতি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে, হাত কাঁপতে কাঁপতে কেউ পঁচাশি, কেউবা নব্বইয়ের ঘরে কবরের ঠিকানা খুঁজেন। এভাবে বিভিন্ন বয়সে পৃথিবীর জনসংখ্যার কিছু অংশ নানা কারণে মারা যেতে থাকে। এই ব্যাপরটাকে ভালোভাবে দেখানোর জন্য পরিসংখ্যানবিদরা কাপলান-মেয়ার গ্রাফ ব্যবহার করেন:

But does that mean everyone lives to 73 and dies thereafter?

Absolutely not. This 73 years is a crude statistical average—an estimation of how long people live on average worldwide. However, some die young from diseases like cholera, tetanus, or tuberculosis. Not all children survive into adolescence. Among those who reach adulthood, some die in wars or road accidents. Some who make it to their 50th birthdays may develop heart disease due to a small piece of cake blocking an artery. By the time they retire in their sixties, many begin frequent hospital visits for diabetes, cancer, or neurological disorders.

The majority of people die in their seventies. Those who live beyond that, often experience memory loss and tremors, and some make it into their eighties or nineties before passing away. In this way, people die at different ages due to various reasons.

To represent this variation in survival, statisticians use the Kaplan-Meier survival curve:

২০১৮ প্রকাশিত ফ্রান্সের আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার করে উপরের লেখচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। উৎস: Cagan et al. Somatic mutation rates scale with lifespan across mammals. Nature 604, 517–524 (2022). CC-BY 4.0 লাইসেন্সের আওতায় ছবিটিকে এখানে সংযুক্ত করা হলো।

The accompanying graph was created using data from France’s 2018 census. Source: Cagan et al., Somatic mutation rates scale with lifespan across mammals, Nature 604, 517–524 (2022). Included here under a CC-BY 4.0 license.

গ্রাফটিতে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন ফ্রান্সে এখন শৈশবকালে, অর্থাৎ ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমৃত্যু হয় খুবই সামান্য। পরবর্তী চার দশকে, অর্থাৎ ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সসীমার মধ্যে ফ্রান্সের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ মারা যায়। ৬৫ বছরের পর থেকে আয়ুষ্কালের এই গ্রাফটি তরতর করে নিচের দিকে নামতে শুরু করে,এবং আশি বছর বয়সের মধ্যে ফ্রান্সের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। সুতরাং আমরা যদি বলতে চাই ফ্রান্সের মানুষের আয়ুষ্কাল কতো, সেটা হওয়া উচিত ৮০ বছর। অবশ্যই, ফ্রান্স একটি উন্নত দেশ এবং সেখানকার আয়ুষ্কাল বিশ্বের অনেক স্থানের চেয়ে তুলনামূলক বেশী।। ইউরোপের ধনী দেশ মোনাকোর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৮৭ বছর, যা কিনা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। অন্যদিকে আফ্রিকার যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ চাদ কিংবা নাইজেরিয়ার আয়ুষ্কাল মাত্র ৫৪ বছর। বিশ্বের সকল দেশের তথ্য নিয়ে হিসেব করে দেখা গেছে, বর্তমান বিশ্বে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৩ বছর। বাংলাদেশের মানুষের আয়ুষ্কাল (৭২ বছর) এই বৈশ্বিক গড়ের খুব কাছাকাছি।

If you closely examine the graph, you’ll notice that childhood mortality (ages 0–18) in France is extremely low today. However, between the ages of 20 and 60, about a quarter of the population dies. After age 65, the survival curve drops sharply, and by age 80, about 80% of the French population has passed away. Therefore, if we wish to estimate the life expectancy of the French population, a figure around 80 years would be appropriate. France, being a developed country, enjoys a relatively higher life expectancy compared to many parts of the world. In Monaco, a wealthy European nation, life expectancy is 87—the highest in the world. On the other hand, in war-torn African nations like Chad or Nigeria, it is only around 54 years. A global average, based on all countries, gives a life expectancy of approximately 73 years. My motherland Bangladesh’s life expectancy (72 years) is very close to this global average.

মধ্যযুগ থেকে শিল্পবিপ্লব: মানব আয়ুষ্কালের স্থবিরতা

From the Middle Ages to the Industrial Revolution: The Stagnation of Human Lifespan

উৎস: উইকিপিডিয়ার তথ্য অবলম্বনে লেখচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। Graph constructed using data from Wikipedia.

এখন আপনাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করি। মানুষের আয়ুষ্কাল কি মানব সভ্যতার সবযুগে একই রকম ছিলো? আপনি অবশ্যই বলবেন-- ‘না’। কারণটাও আমাদের কাছে খুব একটা অজানা নয়। উপরের লেখচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখবেন, ১৯০০ সালেও পৃথিবীর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র প্রায় ৩০ বছর। এর আগের শতাব্দিগুলোতে মানুষের আয়ুষ্কাল ২০ থেকে ৩০ বছরের মাঝে ওঠানামা করতো। এর প্রধান কারণ ছিলো শিশুমৃত্যু। মধ্যযুগ (৫০০ থেকে ১৫০০ সাল) কিংবা শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০ থেকে ১৮৮০) সময়ে জন্ম নেয়া শিশুর একটা বড় অংশ শৈশবকালে মারা যেতো। আমাদের দাদী-নানীদের কাছেও আমরা শুনেছি যে, আমাদের অনেকের মামা কিংবা চাচারা জন্মের মাত্র ১-২ বছরের মাঝেই মারা গিয়েছে, যার পেছনে বেশীরভাগই ছিল অসুস্থতাজনিত কারণ। আবার মধ্যযুগে শিশুমৃত্যুর পাশাপাশি মানুষের মৃত্যুর আরেকটা বড় কারণ ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহ। সাম্রাজ্য বিস্তারের দাবানলে লাখ লাখ সৈন্য কিংবা নিরস্ত্র নরনারী এসময় তরুণ বয়সেই ঝরে পড়েছে। তাই বিংশ শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৩০ বছর বলেই বিবেচনা করা হতে। এর কারণ অধিকাংশ মানুষ ( প্রায় ৮০%) তখন ৩০ বছরের আগে মারা পড়তো। যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যেতো (বাকি ২০%) তাদের বয়সের গুণতিটা কখনো ৫৫ পার হতো না।

Now let me pose a second question: Has human life expectancy always been the same throughout history? You’ll likely say, “No,” and rightly so. If you look at the graph above, you’ll see that even in 1900, global life expectancy was only about 30 years. In earlier centuries, it fluctuated between 20 and 30 years—mostly due to high child mortality. During the Middle Ages (500–1500) and the Industrial Revolution (1760–1880), a significant portion of children died young. We’ve all heard from our grandparents about uncles or aunts who died at the age of one or two, usually due to illness. In addition to child mortality, war was another major cause of death during the Middle Ages. Countless young men and unarmed civilians perished in the flames of imperial conquest. As a result, until the 20th century, the average human lifespan hovered around 30 years because most people (around 80%) died before reaching 30. The lucky few (the remaining 20%) rarely made it past 55.

বিংশ শতাব্দী: আয়ুষ্কালের বিস্ফোরণ

The 20th Century: The Explosion of Lifespan

১৯০০ সালের পরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা অনেকটা অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। মানুষ ততদিনে হাত ধোঁয়া এবং ফুটিয়ে দুধপান (পাস্তুরাইজেশন) করার গুরুত্ব শিখে গিয়েছিলো। তারপরও, সেসময়ে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিলো ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক রোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৮) হাত-পায়ের সামান্য কাটা-ছেঁড়ায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের কারণে আহত যোদ্ধাদের অধিকাংশ মারা যেতো। কিন্তু,পেনিসিলিনের আবিষ্কার দ্বিতীয় বিশ্বযু্দ্ধের পট বদলে দেয়। এই শতকের তৃতীয় দশকে বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ‘পেনিসিলন’ আবিষ্কার করে বসলেন। এই একটি ওষুধের বদৌলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫) লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে। বিজ্ঞানের বিজয়নিশান কিন্তু সেখানে থেমে যায় নি, উড়েছে আরো উঁচুতে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে (১৯০০-১৯৫০ সাল) ব্লাড গ্রুপিং, অ্যান্টিবায়োটিক ও ইনসুলিনের আবিষ্কার হয়। উদ্ভাবন হয় ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার ও যক্ষার টীকা। বিজ্ঞানীদের অবিরত নির্ঘুম প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৩০ থেকে বেড়ে ৪৮ বছরে এসে দাঁড়ায়।

From the beginning of 20th century, medical research began to advance significantly. People had learned to wash hands and boil milk (pasteurization). Still, infectious diseases caused by bacteria and viruses were the leading causes of death. During World War I (1914–1918), many soldiers died from minor wounds due to bacterial infection. But the discovery of penicillin dramatically changed the landscape in World War II. In the 1930s, Alexander Fleming discovered the world’s first antibiotic—penicillin—which went on to save millions of lives during WWII (1939–1945). Science didn’t stop there—it soared even higher. Within just 50 years (1900–1950), major discoveries were made, including blood grouping, antibiotics, and insulin. Vaccines for diphtheria, tetanus, and tuberculosis were developed. Thanks to tireless scientific work, by 1950, global life expectancy had jumped from 30 to 48 years.

১৯৫০ সালের পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ১৯৫৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পৃথিবীতে প্রথম বারের মতো আমরা রোগের চিকিৎসায় আমাদের বংশগতির তথ্য ডিএনএ-র ব্যবহার শুরু করি। আজকাল বাচ্চা জন্মের পূর্বেই আমরা ভ্রূণের ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানেমিয়া, ডাউন সিনড্রোম, সিস্টিক ফাইব্রোসিস এবং হিমোফিলিয়ার মতো জীবনঘাতি রোগকে সনাক্ত করতে পারছি।

1950s see a golden era of medical science usher. In 1953, Watson and Crick at the University of Cambridge discovered the structure of DNA, opening a new frontier in medicine. For the first time in history, we began to use genetic information (DNA) to diagnose and treat disease. Today, we can identify deadly genetic disorders—like thalassemia, sickle cell anemia, Down syndrome, cystic fibrosis, and hemophilia—even before a baby is born through fetal DNA testing.

১৯৬০ সালে আমেরিকায় প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রক পিল বাজারে আসে। এর ফলে বিশ্বে পরিবার পরিকল্পনার যুগের সূচনা হয়। এক কালে মানুষ অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক বাচ্চাপ্রসব করতো। এই বাচ্চাদের একটা বড় অংশ অনাহারে, অযত্নে মারা যেতো। পরিবার পরিকল্পনার ফলে সেই দৃশ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। চীন, ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে জন্মহার কমতে শুরু করে। অপরিকল্পিত গর্ভধারণের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে বিশ্বের নারীসমাজ তখন অর্থনীতিতে বড়ধরণের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে অনেক দেশই দরিদ্রতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসে। একই সাথে চিকিৎসা সেবার ব্যয় বহন করার সামর্থ্যও মানুষের বাড়তে থাকে।

In 1960, the first birth control pill was introduced in the U.S., ushering in the era of family planning. Previously, people had children without any planning, and many of those children died from hunger and neglect. Family planning changed that. Birth rates began to decline in populous countries like China and India. Avoiding unplanned pregnancies allowed women to take part in the economy, helping many nations escape the grip of poverty. At the same time, people became more capable of affording healthcare.

১৯৭৮ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান এক নতুন বিজয়ের ঘোষণা দেয়। ইংল্যান্ডের আক্রান্ত ব্যক্তি জেনেট পার্কারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিশ্ব থেকে গুটিবসন্ত রোগের চিরঅবসান ঘটে। গুটিবসন্ত এক ভয়ানক সংক্রামক ব্যধি। এই রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সারা শরীর জুড়ো পুঁজযুক্ত বড় বড় ফোস্কা পড়তে শুরু করে। রোগের শেষ দিকে পুরো শরীরে শুধু ফোস্কাই চোখে পড়ে। অধিকাংশ আক্রান্ত ব্যক্তিই এই রোগের কারণে মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে তাদের অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে কিংবা চামড়ার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ক্ষত বয়ে বেড়ায়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে গুটিবসন্তের কারণে প্রায় চারলাখ মানুষের জীবনাবসান ঘটে। সেই শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যার উদ্যোগে সেই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় সারা বিশ্বের মানুষের শরীরে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৮ সালে মানুষ সর্বপ্রথম একটি রোগের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হয়। এটি ছিলো ভ্যাকসিন প্রযুক্তির জন্য এক বিশাল সাফল্য। জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে প্রতিরক্ষামূলক টীকা দেয়ার মাধ্যমে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করার এই ধারণাটির প্রয়োগ আমরা ২০২০ সালে শুরু হওয়া কোভিড অতিমারীতেও ভালোভাবে কাজ করতে দেখেছি।

In 1978, medical c declared a major victory: With the death of Janet Parker in England, smallpox was officially eradicated from the world. Smallpox was a deadly contagious disease. It caused large pus-filled blisters all over the body. In its final stage, the body would be entirely covered in these sores. Most infected individuals died. Survivors were often left blind or disfigured. In the 18th century, smallpox claimed around 400,000 lives annually in Europe. In the late 1700s, British scientist Edward Jenner developed the smallpox vaccine. Thanks to a global initiative by the World Health Organization, the vaccine was administered worldwide. As a result, in 1978, humanity succeeded in eliminating a disease for the first time. This was a massive milestone in vaccine science. We saw the power of mass vaccination again during the COVID-19 pandemic that began in 2020.

১৯৮০’র দশকে ডিএনএ ভিত্তিক অণু-প্রাণবিজ্ঞানের (মলিকুলার বায়োলজি) বেশ কিছু বড় আবিষ্কার আমাদের সামনে আসে। ১৯৮৫ সালে ক্যারি মুলিস নামক এক আমেরিকান বিজ্ঞানী ডিএনএ-কে ফটোকপি করার যন্ত্র ‘পিসিআর’ আবিষ্কার করেন। এই পিসিআর ব্যবহার করেই প্রায় চার দশক পর কোভিড অতিমারীর সময় আমাদের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছে। আপনারা যেটাকে RT-PCR নামে চিনেছেন, সেটা এই পিসিআর এরই একটা আধুনিক ধরণ।

In the 1980s, molecular biology—DNA-based science—made several landmark discoveries. In 1985, American scientist Kary Mullis invented the PCR machine—a tool to “photocopy” DNA. It was this technology that allowed us to detect the presence of the COVID virus in our bodies decades later. The RT-PCR test you heard about is a modern version of this tool.

১৯৮৫ সালে সার্জারীতে রোবটের ব্যবহার এবং আদালতে আসামী সনাক্তকরণে ডিএনএ-র ব্যবহার শুরু করা হয়,যেগুলো ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার চমকপ্রদ আবিষ্কার। এই আশির দশকের শেষ দিকে এসে মানুষ চোখের সার্জারীতে লেজারের ব্যবহার এবং জন্মের পূর্বেই শিশুর জন্মগত ও জিনগত ত্রুটির সনাক্তকরণ শুরু করে। বাবা কিংবা মায়ের ডিএনএ’তে ত্রুটির কারণে বাচ্চার শরীরে যে রোগের সূচনা ঘটে তাদেরকে বলা হয় জেনেটিক রোগ। যেহেতু এই রোগের উৎস ডিএনএ’তে সঞ্চিত থাকে তাই সাধারণ ওষুধ ব্যবহার করে এই রোগের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। যেমন— ‘সিকেল সেল অ্যানেমিয়া’ রোগে বাচ্চার রক্তে অক্সিজেন বহনকারী লোহিত রক্তকণিকাগুলো বিকৃত হয়ে চাঁদের মতো আকৃতি ধারণ করে। এই বিকৃত কোষগুলো তখন একে অপরের সাথে জট পাকিয়ে লেগে যায়। এর ফলে বাচ্চার শরীরে দ্রুত অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা খুব বেশী শারীরিক পরিশ্রম করতে পারে না। সামান্য কয়েক তলা সিড়ি বেয়ে উঠলেই হাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই রোগীদের অনেকেই অক্সিজেনের অভাবে স্ট্রোক করে কিংবা শ্বাসকষ্টে মারা যায়। আজকাল বিশ্বের অনেক দেশেই তাই জন্মের পূর্বে বাচ্চার এরকম জীবনঘাতি জেনেটিক রোগ আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়।

In 1985, robots began to be used in surgery, and DNA was used in courtrooms to identify suspects—astonishing breakthroughs in science. By the late 1980s, lasers were being used in eye surgeries, and prenatal screening for congenital and genetic disorders had begun. Diseases caused by mutations in the DNA inherited from parents are called genetic disorders. These are not curable by conventional drugs because their roots lie in the DNA. For example, in sickle cell anemia, the oxygen-carrying red blood cells become deformed into crescent shapes. These misshapen cells clump together, blocking blood flow. As a result, the body suffers from oxygen deficiency. People with this condition tire easily—even from climbing a few flights of stairs. Eventually, many suffer strokes or respiratory failure and die from oxygen shortage. Today, by analyzing the DNA of parents, we can predict whether their child might inherit such genetic disorders. If there’s a high risk, parents are advised to consider options like IVF with preimplantation genetic diagnosis (PGD), where only healthy embryos are implanted. This allows many couples to prevent passing deadly genetic conditions to their children.

আপনারা জানেন, পুংলিঙ্গের প্রাণীর দেহ থেকে শুক্রাণু এবং স্ত্রীলিঙ্গের প্রাণীর দেহ থেকে ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে যে ভ্রূণ তৈরি হয় তা স্ত্রীলিঙ্গের গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে নতুন প্রাণীর জন্ম হয়। প্রকৃতিতে সকল প্রাণীর মধ্যে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিরাজমান থাকলেও কিছু বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রকৃতিতে পরিমিত সংখ্যক পুং ও স্ত্রীলিঙ্গের সদস্য উপস্থিত থাকে না। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতির পাশাপাশি অন্য উপায়ে একটি প্রাণী থেকে নতুন প্রাণী তৈরি করা সম্ভব কিনা তার উত্তর জানা যায় ১৯৯৬ সালে। স্কটল্যান্ডের রসলিন ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা এক অসাধ্য সাধন করে বসলেন। তারা একটি স্ত্রী-ভেড়ার ডিম্বাণুতে আরেকটি স্ত্রী-ভেড়ার কোষ থেকে নেয়া ডিএনএ সফলভাবে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন। তারপর বিজ্ঞানীরা সেই পরিবর্তিত ডিম্বাণুকে প্রথম স্ত্রী-ভেড়াটির জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করলেন। এর কয়েক মাস পর জন্মগ্রহণ করলো পৃথিবীর প্রথম ক্লোন ভেড়া ‘ডলি’, যে ছিলো সেই দ্বিতীয় স্ত্রী-ভেড়াটির হুবুহু কপি। কারণ, গর্ভাশয় প্রথম ভেড়াটির হলেও ডিম্বাণুর কোষে যে ভেড়াটির ডিএনএ থাকবে নতুন জন্ম নেয়া ভেড়াটি তার সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে। এর কাছাকাছি এক প্রক্রিয়াতেই মানবযুগলের মধ্যে যারা স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণে অক্ষম কিংবা গর্ভধারণের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থকেন, তারা চিকিৎসকের পরামর্শে নিজেদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট ভ্রূণ তৃতীয় একজন মানবীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সারোগেট বাচ্চা (টেস্ট টিউব বেবী) জন্মদান করেন। তবে ১৯৯৬ সালের সেই রস্লিন ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের ভেড়ার ওপর করা গবেষণায় শুধুমাত্র স্ত্রীলিঙ্গের ভেড়া ব্যবহৃত হয়েছিল। কোন পুংলিঙ্গের ভেড়া কিংবা শুক্রাণু ব্যবহৃত হয়নি। এই আবিষ্কার ভ্রূণ নিয়ে গবেষণায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। উভয় লিঙ্গের সাহায্য ছাড়াও যে প্রজনন সম্ভব তা প্রথমবারের মত বিশ্ব জানতে পারে।

As we know, in sexually reproducing animals, a new organism is formed when a sperm from a male unites with an egg from a female. The resulting embryo is then implanted in the uterus of the female, where it develops into a new individual. While this is the natural mode of reproduction in most species, it does not always ensure survival for certain endangered or near-extinct animals, as there may not be sufficient numbers of both male and female members available in nature. In 1996, an answer emerged to the question of whether it would be possible to produce new organisms by alternative means for conservation or research purposes. Scientists at the Roslin Institute in Scotland achieved what was once thought impossible — they successfully inserted the DNA of one adult female sheep into the egg cell of another female sheep. The modified egg was then implanted into the uterus of the first female sheep. A few months later, the world’s first cloned sheep, “Dolly,” was born — an exact genetic copy of the sheep that donated the DNA. Although the uterus belonged to the first sheep, all the traits of the newborn sheep came from the DNA of the second one.

This process is somewhat similar to surrogacy in humans, in which a couple who cannot conceive naturally (or for whom pregnancy carries medical risks) can, under medical supervision, create an embryo from their own sperm and egg, and implant it into a third person’s uterus to give birth to a child. However, in the Roslin Institute’s 1996 experiment, only female sheep were used — no sperm or male sheep were involved. This marked a turning point in reproductive science, revealing for the first time that reproduction could be achieved without contribution from both sexes.

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সোপান এরপর আর থেমে থাকেনি। বিজ্ঞানীরা একে ওপরের আবিষ্কারকে নতুন পাল হিসেবে সংযোজন করে অনিদ্র নাবিকের মত এগিয়ে গিয়েছে। জন্মের পর থেকে বিভিন্ন সময় আমাদের দেহে স্টেমসেল বা ভ্রূনকোষ থেকে বিভাজনের মাধ্যমে পরিণত কোষ তৈরি হয়, যা সৃষ্টি করে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ, যেমন-- হৃৎপিণ্ড বা কিডনী। সমস্যা হচ্ছে, হৃদপিণ্ডের মত এই অঙ্গগুলো একবার ভ্রূণকোষ থেকে তৈরি হয়ে গেলে তাকে আবার ভ্রুণকোষে ফেরানো প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব না। গাছের একটি ডাল মরে গেলে যেমন নতুন একটি ডাল বেরিয়ে আসে, আমাদের দেহ সেভাবে নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া লিভার বা কিডনীর বিপরীতে নতুন কিডনী বানাতে পারে না। প্রতিস্থাপনের জন্য আমাদেরকে তাই অপর ব্যক্তির কিডনী সংগ্রহ করতে হয়। এদিকে আমাদের দেহের শ্বেতরক্তকণিকা (White Blood Cell বা WBC) বহিরাগত যেকোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকেও আক্রমণ করে দেহ থেকে বের করে দেয়, যার কারণে এদেরকে দেহের প্রহরী বলে। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মত ক্ষুদ্র জীবকণিকাও এর থেকে রেহাই পায় না। এই প্রহরীর বদৌলতেই আপনার মুখের উপর কেউ হাঁচি দিলেই আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে না। আপনার শ্বেতকণিকা সেই জীবাণুকে মেরে ফেলে। একারণে কারো বারবার জ্বর-ঠান্ডা লেগে থাকলে অনেকক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় শ্বেতকণিকার সংখ্যা বা কার্যকারিতা ঠিক আছে কিনা; যাকে আপনি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হিসেবে জানেন।

Medical science did not stop there. One discovery led to another, and progress continued like an insomniac sailor sailing forward. In our bodies, stem cells divide into mature cells that form organs such as the heart and kidneys. However, once these organs are fully formed from stem cells, they cannot naturally revert to their stem cell state. If a branch on a tree dies, a new one may grow in its place — but if a human liver or kidney is damaged, the body cannot grow a new one to replace it. Hence, for organ transplants, we need to obtain kidneys or other organs from other individuals. Our immune system — specifically white blood cells — acts as the body’s guardian by attacking and eliminating anything foreign, including bacteria and viruses. That’s why if someone sneezes in your face, you don’t necessarily fall ill, as your white blood cells destroy the invading pathogens. This is also why blood tests are often done to check white cell levels in patients with recurring infections — the immune system’s performance is key to defence.

এখন এই দেহের প্রহরী যদি খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র জীবাণুকে বহিরাগত চিহ্নিত করে দেহ থেকে বের করে দিতে পারে, তাহলে আস্ত একটা কিডনী অন্যের দেহ থেকে নিলে অবশ্যই তাকে বহিরাগত হিসেবে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে শ্বেতকতকণিকা। তখনই শুরু হয় রোগীর দেহে নানারকম প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াকে প্রশমিত করার জন্য রোগীকে ঔষধ দেয়া হয়, ডোনারের সাথে রোগীর কিডনী ম্যাচিং করা হয়। অনেকক্ষেত্রেই ম্যাচিং ডোনার পাওয়া কঠিন ব্যাপার। এমনকি ম্যাচিং করার পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বহিরাগত কিডনিকে দেহের প্রহরীরা আক্রমণ করে। হয়ত আপনি শুনেছেন, পরিচিত কারো কিডনীর ডোনার ম্যাচিং করা হয়েছে, তবুও তার নতুন কিডনীটি কাজ করেনি। কারণ ম্যাচিং করা হলেও এই প্রক্রিয়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিন্ত করা খুব কষ্টসাধ্য কাজ। আচ্ছা, যদি এমন হত যে গাছের নতুন ডালের মত আমাদের শরীর থেকেই নতুন কিডনী প্রস্তুত করা যেত, তাহলে বহিরাগত কিডনী ব্যবহারের এই জটিলতা থেকে আমরা মুক্তি পেতাম। কিন্তু সেটা কি আদৌ সম্ভব?

Now, if white blood cells can recognize and attack invisible microbes as foreign, they certainly recognize a donor kidney as foreign and try to reject it. This triggers various immune reactions in the recipient. To suppress these responses, medications are prescribed and donor-recipient compatibility is carefully checked. Even so, it is difficult to guarantee that a transplanted organ will be accepted. You may have heard cases where a donor kidney was well-matched but still failed to function after transplant — because perfect immunological matching is incredibly complex. Imagine if it were possible to grow a new kidney from a person’s own body, just like a tree growing a new branch. That would eliminate the problem of immune rejection. But is that possible?

২০০৬ সালে জাপানিজ গবেষক শিনজি ইয়ামানাকা মানবদেহের একটি পরিণত কোষকে পরিবর্তন (রিপ্রোগ্রামিং) করে ভ্রূণীয় দশায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। ভেবে দেখুন, একটি পরিণত কোষ যদি সময়ের বিপরীতে গিয়ে তার অতীতে ফিরে স্টেমসেল হয়ে যায়, তবে তা থেকে নতুন করে একটা সুস্থ কিডনী তৈরি করা সম্ভব কিনা? ইয়ামানাকার এই শিহরণ জাগানো আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা এখন মানুষের ত্বক কিংবা গালের পরিণত কোষকে রিপ্রোগ্রামিং করে স্টেমসেল বানাতে পারছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্টেমসেলকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করে জানিয়ে দিতে পারবেন আপনি তার থেকে কীধরণের নতুন কোষ চাচ্ছেন। অর্থাৎ গবেষণার এই সফলতা অব্যাহত থাকলে গাল থেকে তৈরি করা স্টেমসেল দিয়ে ভবিষ্যতে প্রস্তুত করা সম্ভব নতুন হৃৎপিন্ড কিংবা কিডনী।

In 2006, Japanese scientist Shinya Yamanaka discovered a method to reprogram mature human cells back into their embryonic state. If a mature cell could go back in time and become a stem cell again, could it then be used to create a new kidney? Thanks to Yamanaka’s discovery, scientists can now take adult skin or cheek cells and reprogram them into stem cells. Fascinatingly, scientists can even direct these stem cells to become specific types of cells. So, in the future, it might be possible to create a new heart or kidney from cells taken from a person’s own cheek.

একবার ভাবুন, অকেজো কিডনী নিয়ে একজন রোগী চিকিৎসার শরণাপন্ন হলে তার গালের ভেতর থেকে ছোট একটি ত্বক নিয়ে তা দিয়ে একটি কিডনী বানিয়ে তার দেহে প্রতিস্থাপন করা হল। একই ব্যক্তির ত্বক থেকে প্রস্তুত হয়েছে বলে এই কিডনী তার দেহে বহিরাগত বস্তু নয়, তাই অর্গান রিজেক্ট হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে দাতা আর গ্রহীতা একই ব্যক্তি! ইয়ামানকার এই আবিষ্কারের একটা বড় প্রভাব পড়তে যাচ্ছে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের চিকিৎসায়। আধুনিক যুগকে তাই বলা যায় স্টেমসেল গবেষণার স্বর্ণযুগ।

Imagine a patient with kidney failure having a tiny piece of skin from their cheek used to grow a new kidney, which is then implanted into their body. Since the kidney originated from their own tissue, the immune system wouldn’t consider it foreign, greatly reducing the risk of rejection. In this case, the donor and recipient are the same person. Yamanaka’s discovery has enormous implications for the field of organ transplantation. This is why our present era is often referred to as the golden age of stem cell research.

২০০৯ সালে ডাচ বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্লিভারের দল স্টেমসেল গবেষণার পরবর্তী বড় আবিষ্কারটি করে বসলেন। আমাদের পাকস্থলী পেরিয়ে যে পথ দিয়ে খাদ্য গমন করে (যেখানে খাবারের পুষ্টিদ্রব্য অনেকাংশে শোষণ হয়) তাকে বলে অন্ত্র, যার প্রথমাংশের নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। হ্যান্স ক্লিভারের দল মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে স্টেমসেল আলাদা করে ল্যাবের প্লাস্টিকের প্লেটে বাঁচিয়ে রেখে দেখান। শুধু তাই নয়, অবাক হয়ে এই বিজ্ঞানীর দল লক্ষ করলেন, প্লেটের মাঝে স্টেমসেলগুলো নিজে থেকে বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রান্ত্র সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র এই অঙ্গের নাম তখন দেয়া হল ‘অঙ্গাণু’ বা অর্গানয়েড। ২০১৮ সালে এই হ্যান্স ক্লিভারেরই ছাত্র, তাশিরো সাটো মানুষের বৃহদান্ত্র থেকে স্টেমসেল নিয়ে একইভাবে প্রস্তুতকৃত অঙ্গাণু একটি ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপন করে দেখালেন যে, ইঁদুরের শরীরের ভেতর মানুষের বৃহদান্ত্র তৈরি হচ্ছে। এক প্রাণীর স্টেমসেল থেকে আরেক প্রাণীর দেহে অঙ্গ তৈরির এই প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে কৃত্রিম অঙ্গ সৃষ্টির আরেক যুগান্তকারী দিগন্তের সূচনা হল।

In 2009, Dutch scientist Hans Clevers and his team made the next major breakthrough in stem cell research. After food passes through the stomach, it travels through the intestines — the first part of which is the small intestine, where nutrient absorption occurs. Clevers’ team managed to isolate stem cells from the human small intestine and culture them on plastic dishes in the lab. Remarkably, these cells began dividing and forming tiny intestine-like structures. These were termed “organoids.” In 2018, Clevers’ student, Toshiro Sato, isolated stem cells from the human colon, created an organoid in a similar manner, and successfully implanted it into a mouse, where it began developing into human colon tissue inside the mouse. This method — growing organs from one species’ stem cells inside another — opened up revolutionary possibilities in artificial organ creation.

এখানে এসে আবারো মনে করিয়ে দেই, ২০২০ সালের তথ্য অনুসারে মানুষের বর্তমান প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল এখন ৭৩ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। যা কিনা ১৯০০ সালের গড় আয়ুর তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ। আয়ুষ্কালের এই অসাধারণ বৃদ্ধিতে মূল অবদান রেখেছে অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন এবং ডিএনএ-র আবিষ্কার।

Now, let us return to an important context. According to 2020 data, the average human life expectancy has reached 73 years — nearly two and a half times more than the average in 1900. This extraordinary increase is largely due to the discovery of antibiotics, vaccines, and the structure of DNA.

তবে কেন আজও মৃত্যু অনিবার্য?

Yet the question remains: why is death still inevitable?

১৯০০ সালের তুলনায় আজ আমরা গড়ে অনেক বেশীদিন বাঁচি। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে; সংক্রামক রোগের প্রকোপও পূর্বের তুলনায় কম। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে কেন মানুষ গড়ে ৭৩ বছর বেঁচে থাকার পর মারা যাচ্ছে? কেন চিরদিন বাঁচতে পারে না?

সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার একটি তালিকা দেখে নিতে পারি। এই তালিকায় ১৯০০ সাল বনাম ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী মানবমৃত্যুর প্রধান কারণগুলো ব্যাপকতার ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

Compared to 1900, we now live much longer lives. Child mortality has decreased. Infectious disease rates have declined. So why do people still die after an average of 73 years? Why can’t we live forever? To find clues, we can examine a list from the World Health Organization that compares the leading causes of death globally in 1900 versus 2019:

ক্রম Rank | ১৯০০ সাল Year 1900 | ২০১৯ সাল Year 2019 |

০১ 01 | নিউমোনিয়া Pneumonia | হৃদরোগ Heart disease |

০২ 02 | যক্ষা Tuberculosis | স্ট্রোক Stroke |

০৩ 03 | ডাইরিয়া Diarrhea | ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা Chronic lung disease |

০৪ 04 | হৃদরোগ Heart disease | ফুসফুসে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ Lung infections |

০৫ 05 | স্ট্রোক Stroke | শিশুমৃত্যু Infant mortality |

০৬ 06 | কিডনীর জটিলতা Kidney complications | ফুসফুসের ক্যান্সার Lung cancer |

০৭ 07 | দূর্ঘটনা Accidents | আলজেইমার ও স্মৃতিশক্তি লোপ Alzheimer’s and demen |

০৮ 08 | ক্যান্সার Cancer | ডাইরিয়া Diarrhea |

০৯ 09 | বার্ধক্য Old age | ডায়াবেটিস Diabetes |

১০ 10 | ডিপথেরিয়া Diphtheria | কিডনীর জটিলতা Kidney complications |

তালিকাটি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখবেন, ১৯০০ সালের প্রথম তিনটি কারণই ছিল সংক্রামক ব্যধি বা Communicable Disease। অন্যদিকে, ২০১৯ সালের প্রথম তিনটি কারণই হলো অসংক্রামক ব্যধি বা Noncommunicable Disease।

A careful look at the list shows that the top three causes of death in 1900 were all communicable diseases, while by 2019 the top three causes were all non-communicable diseases.

বিংশ শতাব্দীতে অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা আবিষ্কারের ফলে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের আক্রমণে মানবমৃত্যু অনেকাংশে প্রতিরোধ হয়েছে বলেই আজ মানবজাতি বার্ধক্যের স্বাদ নেয়ার বিলাসিতা অর্জন করেছে। ফলে, বয়সের সাথে ধীরে ধীরে যেসকল রোগ মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে (যেমন- হৃদরোগ, ক্যান্সার, আলজেইমার, ডায়াবেটিস),তারাই এখন মানব মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বইয়ের আগামী অধ্যায়ে আমরা মানুষের নতুন বিলাসিতা ‘বার্ধক্য’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

With the discovery of antibiotics and vaccines in the 20th century, humanity has largely overcome deaths from bacterial and viral infections. This success has allowed us the “luxury” of experiencing old age. Consequently, diseases that slowly develop with age — such as heart disease, cancer, Alzheimer’s, and diabetes — have now become the leading causes of death.

In the next chapter of this book, we will delve into this “new luxury” of humanity — old age — in greater detail.

———————————————————————————

সূচিপত্র:

- পূর্বকথা

- আমাদের আয়ুষ্কালের ইতিহাস

- বুড়ো জীবনের যতো সমস্যা

- প্রকৃতির মাঝে অমরত্বের সন্ধান

- মরুভূমির অমর প্রাণী

- ঐরাবতের বিবর্তনে বাজিমাত

- দু’শো বছরের তারুণ্য

- ধীর গতির সেঞ্চুরিয়ান

- নর্দমার ফিনিক্স

- শেষকথা

———————————————————————————

ই-বইটি পড়ে ভালো লেগে থাকলে লেখক ও প্রকাশকের কথা চিন্তা করে অনুগ্রহপূর্বক বইটির কপি সংগ্রহ করুন এই লিংক থেকে: রকমারি.কম